子宮がん検診で精密検査と言われた方へ。精密検査の方法から経過観察、料金までどこよりも詳しく解説。

1. 子宮がん検診で「要精密検査」と言われたら

4. 子宮がんの精密検査に関するよくある疑問・悩み

精密検査を受けるには、以下のものをご用意ください。

土曜日、午後の診察も精密検査が可能なため、平日は受診できない方にもおすすめです。

当院ではご予約の方を優先に診察を行っております。ご予約の上ご来院ください。

生理中はできない検査もありますので、生理を避けてご予約ください。

検査結果は2週間後に診察でお伝えします。ご予約の上で受診をお願いします。

子宮がん検診の結果によって、精密検査の内容が異なります。他院で検査をされた方は必ず一次検診の結果をご持参ください。

| 結果 | 判定 | 精密検査の方法 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| NILM | 異常なし | 異常なし | 不要 | ||

| ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い | 要精密検査 | HPV検査 | 陰性 | 1年後の検診 |

| 陽性 | 生検 | ||||

| LSIL | 軽度異形成 | コルポスコープ 生検 HPV検査 |

|||

| HPV感染の疑い | |||||

| ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い | ||||

| HSIL | 中等度〜高度異形成 | ||||

| 上皮内癌の疑い | |||||

| AGC | 高度扁平上皮内病変疑い | ||||

| AIS | 上皮内癌の疑い | ||||

| SCC | 癌の疑い | ||||

| Adenocarcinoma | |||||

| Other malig. | |||||

異常なし:精密検査は不要です。定期的な検診をおすすめします。

軽度扁平上皮内病変の疑cい。HPV検査をして結果により1年後の検診か生検が必要かを確認します。当院で検診を受けられた方は、検査日より2か月以内は子宮頸部細胞診の時に採取したものを利用してHPV検査が可能です。

HPV検査(簡易ジェノタイプ)をして結果により1年後の検診か生検が必要かを確認します。当院で検診を受けられた方は、検査日より2か月以内は子宮頸部細胞診の時に採取したものを利用してHPV検査が可能です。

| 検査方法① | 検査方法② | 検査方法③ | 対応方法 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| HPV簡易ジェノタイプ | 全て陰性 | 1年後検診 | |||

| 16型、18型のどちらかが陽性 16型、18型どちらも陽性 |

生検 | CIN1もしくはCIN2 | HPVジェノタイプ | 型番により子宮がん検診のフォローアップの間隔を決める | |

| CIN3 | 手術適応のため紹介 | ||||

| その他ハイリスク陽性 | 生検 | CIN1もしくはCIN2 | CIN3 | ||

| CIN3 | 手術適応のため紹介 | ||||

3割負担の方のおよその料金です。受診する時間や曜日により初診料、再診料は異なります。

| 項目 | 料金(3割負担の方) |

|---|---|

| 初診料 | 930円~1,080円 |

| 再診料 | 410円~560円 |

| HPV簡易ジェノタイプ | 1,610円 |

| HPVジェノタイプ | 6,570円 |

| 生検 | 4,260円 |

コルポスコープ、生検をして異形成の程度を調べます。その結果によってはHPV検査(ジェノタイプ)を行います。

コルポスコープにて病変の広がりや状態を確認し、生検(組織を数ミリ角の大きさで取出します)を行い、異形成の程度を調べます。

| 検査方法① | 検査方法② | 対応方法 | |

|---|---|---|---|

| 生検 | CINIもしくはCIN2 | HPVジェノタイプ | 型番により子宮がん検診のフォローアップの間隔を決める |

| CIN3 | 手術適応のため紹介 | ||

3割負担の方のおよその料金です。受診する時間や曜日により初診料、再診料は異なります。

| 項目 | 料金(3割負担の方) |

|---|---|

| 初診料 | 930円~1,080円 |

| 再診料 | 410円~560円 |

| HPV簡易ジェノタイプ | 1,610円 |

| HPVジェノタイプ | 6,570円 |

| 生検 | 4,260円 |

精密検査という結果がでた場合に行う以下の検査について説明します。

子宮がん検診の際に行う検査です。検査結果によって行う精密検査の内容が異なるため、他院での結果が不明な場合には行います。

子宮頸がんの原因は人パピローマウイルス(HPV)の持続感染の影響が考えられています。HPVのタイプを確認し、がんに進む可能性が高いかどうかのリスク判定を行います。

子宮頸部細胞診と同じように子宮頸部をこすって細胞を採取します。細胞診を当院で行った場合は、その細胞を流用して検査できますので再度内診台の上で細胞を採取する必要はありません。

※保管できる期間が限られています。子宮がん検診の結果が「要精密検査」の場合は、早めの受診をおすすめします。

内診台でコルポスコープと呼ばれる顕微鏡を使用し、子宮頸部の病変を6~40倍に拡大します。肉眼では見ることができない病変の発見、病変部位の広がり、状態を観察します。この時に必要であれば生検をします。

内診台で器具を使用し、子宮頸部の病変部位の組織を少し(数ミリ角)つまんで取り出します。子宮頸部細胞診の検査より多く、深い部分の細胞(組織)を採取します。

これにより、子宮頸部が異形成の程度(CIN1、CIN2、CIN3)を正確に判断し、その後の経過観察や治療方法を決定します。出血が続くことがありますので、1週間以内の大事な予定と月経を避けて午前中に検査をします。

| 注意事項 | 対処方法 | |

|---|---|---|

| タンポン | 1〜2時間後に抜いてください。 | |

| 出血 | 月経と同じくらいの出血 | 1週間ほど続くことがあります。徐々に少なくなる場合は様子を見ます。 |

| 1時間ほどでナプキンから溢れるほどの出血 | 当院へ連絡の上、受信をお願いいたします。診療時間外の場合は、緊急病院へ受診をお願いいたします。 | |

| 性交渉 | 1週間は控えてください。 | |

| 縫合糸 | 溶ける糸を使用しています。抜糸の必要はありません。 | |

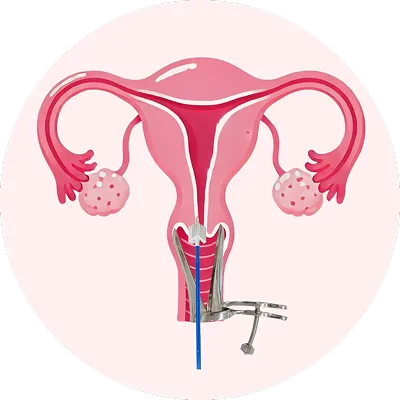

異形成のことです。子宮頸部の細胞が正常と癌との間の状態をあらわし、CIN1、CIN2、CIN3の3つの段階に区分されています。

行う検査によっても異なりますが、診察と検査を合わせて3割負担の方では、3,000円から7,500円程度です。

子宮がん検診自体の料金を知りたい方は以下のボタンより、料金表をご覧ください。

婦人科の精密検査を受ける際によくある疑問・悩みにお答えします。

必ずしも妊娠できなくなる訳ではありません。初期の段階では、妊娠・出産が可能な治療を選択することも可能です。子宮頸がんは定期的な検診とワクチン接種により予防することが可能です。ワクチン接種と定期的な検診をおすすめします。

妊娠中でも精密検査は受けられます。妊娠週数が進むとともに子宮の入り口が出産に備えて変化し、出血しやすくなることがあります。そのため、精密検査が必要な場合には早めに受診しましょう。

精密検査の場合には生理中は避けて検査を行います。また、生検をした後は1週間ほど出血が続く場合もありますので、生理前も避けたほうがいいかもしれません。

Webで予約する

子宮頸がんは20代~30代の女性がかかるがんの中で最も多いがんです。そのため、市町村が実施する、補助のある市町村の子宮がん検診も20歳から受けることができます。

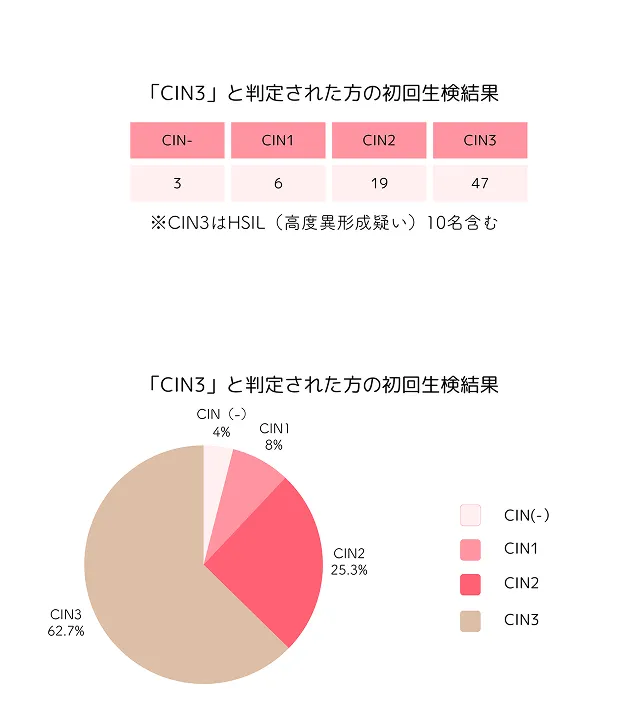

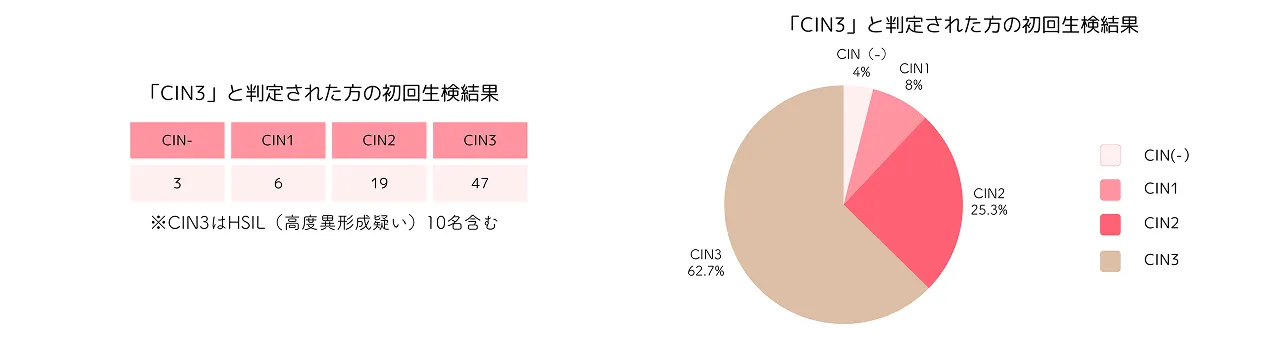

CIN3(高度異形成)と診断をうけた患者様の65%は、最初の診断の時点でCIN3(高度異形成)と診断をうけていおられますが、残りの35%の方は、CIN3(高度異形成)と診断を受けるまでには、軽度異形成や中等度異形成から2年以内の経過観察によって高度異形成に悪化していき、手術を受けておられます。したがって最初の診断の時点で、CIN1(軽度異形成)やCIN2(中等度異形成)だからといって、安心できる状態ではないということを示しております。気がつかない間に悪化することがないよう、経過観察が必要と言われた場合は、決められた間隔で検査をしましょう。

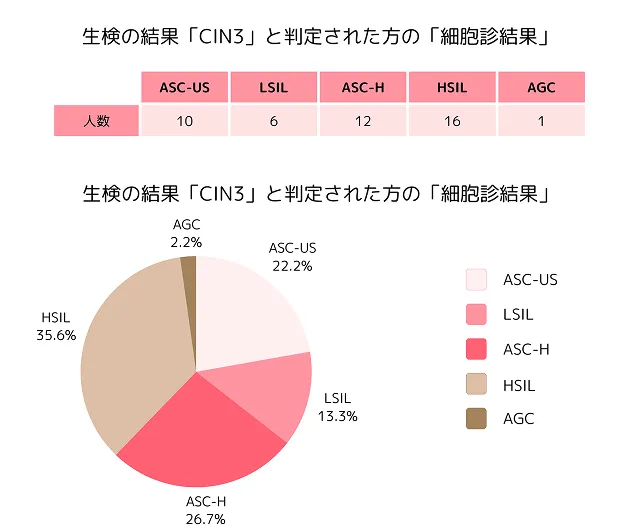

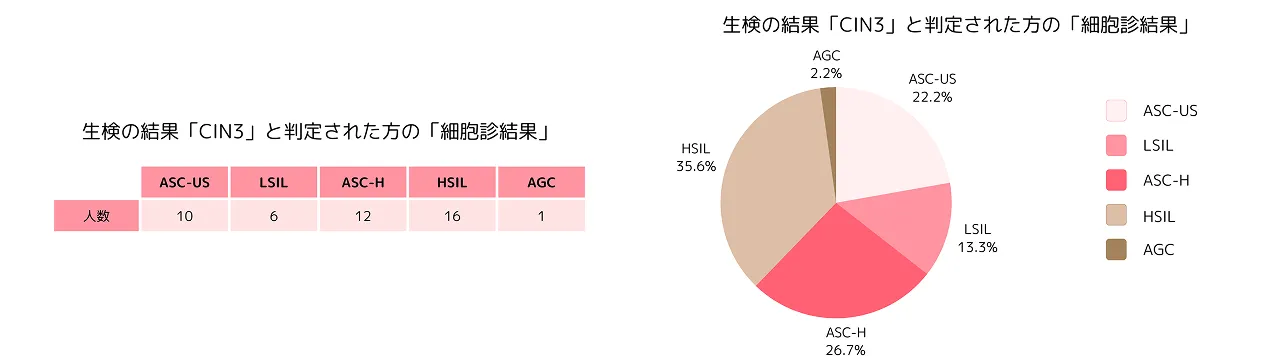

ご覧のように最初に診断を受けた時点での、子宮頸がん検診の細胞診の評価は、まちまちで、ASC-HやHSILというようなCIN2以上の疑いが高い(中等度異形成か高度異形成の疑い)方が、約65%に上る一方で、約35%の方がASC-USやLSILといったCIN1疑い(軽度異形成疑い)の細胞診の結果からCIN3(高度異形成)と診断を受けておられます。ASC-USやLSILと言った細胞の結果が出る方は非常に多いですが、だからといって軽いものとかんがえるのではなく、しっかりと精密検査を受けて、かつしばらくは経過観察の検査を定期的にうけていく必要があることを示しております。

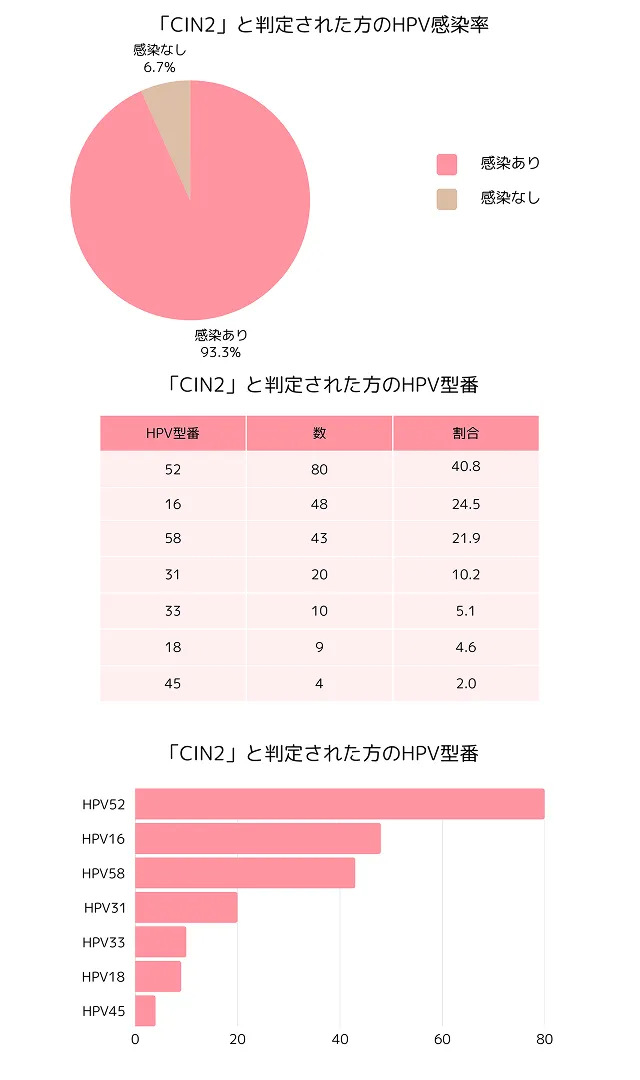

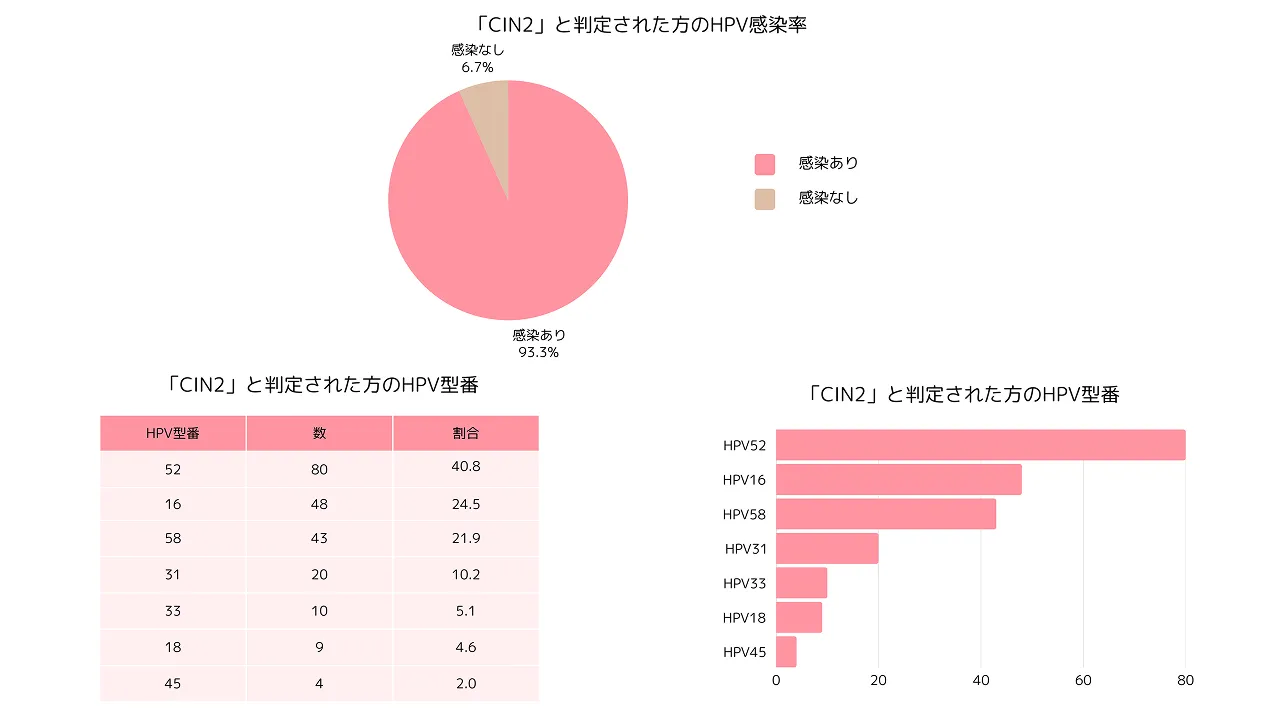

CIN2の方の約93%の方がHPVに感染していました。CIN2と検査で出た場合は、その時点でほとんどの方がHPVの感染状態にあることを示しており、HPVが排除された後には、比較的早い段階でCINが正常化していく可能性が示唆されています。

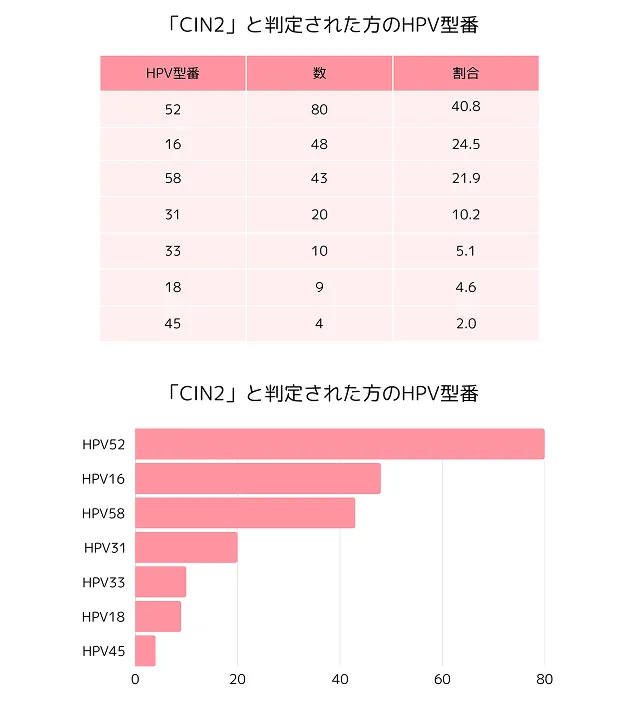

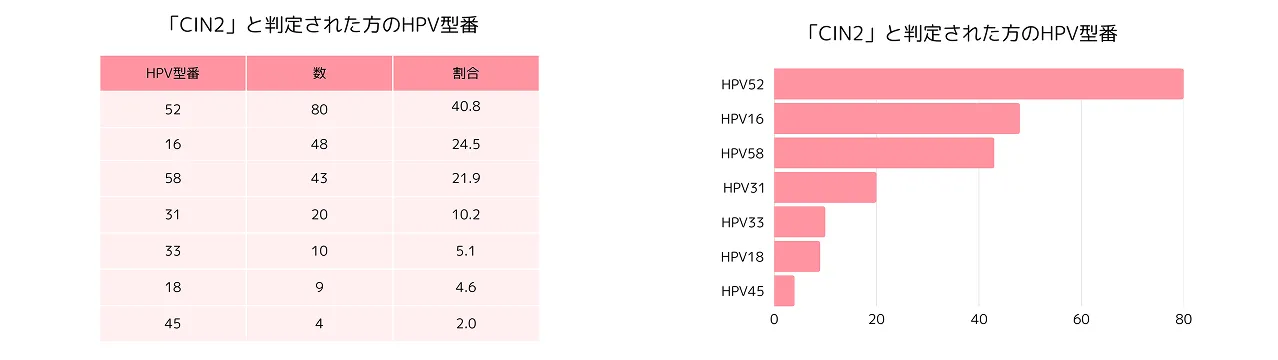

またCIN2の方のHPV感染は、52型の感染が最も多く、次に16型、31型、33型、18型という順に多い結果が得られました。これらのHPVの型は全て、子宮頸がんワクチンで、予防できる型ですので、ワクチンを接種することで多くの方がCIN2を引き起こすことがなくなることが予想されます。ぜひ、ワクチン接種を受けていただくことをお勧めします。

一方でCIN2になる方の49.3%がワクチン接種で予防できない型でしたので、CIN2の半数の型にはワクチン接種を打ったとしても、ワクチンが対象にしている型以外の感染によりCIN2になることがあります。ワクチン接種をうけたから子宮がん検診をうけなくてもよいのではなく、定期的な検診を受けていただくことをお勧めします。

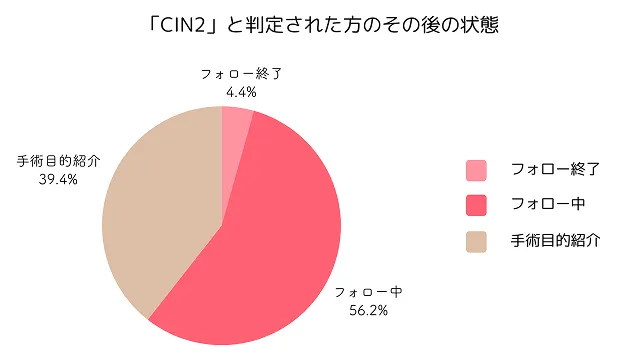

CIN2の方の現在のその後の転帰を示しております。観察期間が短い期間での統計データ(CIN2の観察終了になるには一般には数年で終了にすることが多いため)であったため、完全に正常化し経過観察を終了できている方は4.4%と少ないですが、手術する必要がないであろう、CIN1(軽度異形成)か、たまに出るCIN2(中等度異形成)、また正常細胞を繰り返して、最終的には経過観察を終了にできそうと考えられると推定される方が56.2%である一方で、半数弱の約39.4%の方が経過観察をしているどこかの時点で手術の検討が必要になることを示しています。

CIN2からCIN3となった方のHPV感染の型(複数感染を除く)は、16型で最も多く、次に多かったのは52型、58型、18型、33型でした。

これらは全体の79.4%にを占め、これらの型はいずれも9価の子宮頸がんワクチンで予防できる型です。

よって、これらのデータからも、9価である子宮頸がんワクチンの効果が期待でき、より多くの方がCIN3と手術をしなくてもよくなる可能性が期待できるデータです。